【心游舎講座 開催のご報告】

令和7年3月22日(土)

長い寒波もひと段落ついて、20℃を越える暖かな春の陽気となった山口県防府市の防府天満宮にて「心游舎講座」を開催致しました。

今回は高川学園高等学校サッカー部の生徒さんに参加していただいて『日本語は生きている』というテーマで、

神永暁(さとる)先生【NPO法人こども・ことば研究所所長】に講話をしていただきました。

はじめに、37年間ほぼ辞書の編集一筋の人生を送られている神永先生から、辞書の歴史、国語辞典の種類、辞書編集者としての立場、などをお話しいただきました。

ことばは時代とともに変化するもので、辞書は変化することばを追いかけて記述するものであるということを教えていただきました。

まずは身近なことばで「おかあさん」ができるまでの歴史をお話ししていただきました。「おかあさん」ということばは、

「はは」「おも」「あも」という言葉が語源と言われていますが、明治の教科書に採用されたことが契機となって全国的に広まった、

かなり新しい近代に生まれた日常語だったのです。

次に辞書に載せることばは、どう決める?についてお話しいただきました。

「目を切る」ということばは、主に野球やサッカーなどの球技で「ボールから目を切るな」などでよく使われていますが、

「視線を離したり、見続けるという行為をやめたりする」という意味で球技以外でも使われて、辞書に載せられるようになりました。

ことばの意味が変わる例もたくさん教えていただきました。

おいしいものを食べたりしたときに鳴らす舌の音として、「舌鼓を打つ」ということばがあります。本来は舌を鼓のように鳴らす「舌つづみ」でしたが、

舌で包むという連想からか、言いやすかったからか、で「舌づつみ」と変化し、国語辞典で認められることが増えてきたそうです。

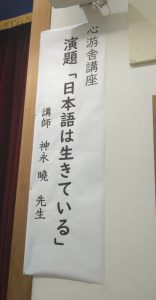

最後に盛り上がったのが、地域別に変わることばのお話しでした。

あんこのたっぷり詰まった「大判焼」ですが、全国調査で100種類以上の呼び名があるのです。

「回転焼」「今川焼」「御座候」「おやき」「あじまん」など参加者のなかでもバラバラだったのが面白かったです。

辞書は読み比べると楽しいことや、自分に合った辞書を見つけること、改めて日本語のことばの深さを知ることができて、

もっとことばを使うことで、日本の事を知ることの大切さを感じることができた講座となりました。

神永先生、防府天満宮の皆様、誠に有難うございました。

これからも、日本の伝統文化に触れる講座とワークショップをたくさん開催する予定です。お楽しみに!

※写真の無断転載は固くお断りいたします。